| Reconsideration of the History |

| 135.「三国干渉」と『ハル・ノート』 ── 似て非なる対日要求 (2004.4.21) |

|---|

「三国干渉」を受け入れたのだから、『ハル・ノート』も受け入れるべきだった、と言う意見も耳にしますが、前者と後者ではどの様に違っていたのでしょうか?

これは、読者から受けた質問ですが、「三国干渉」と『ハル・ノート』(『ハル・ノート』については、コラム『85.交渉の余地無し!! ── 『ハル・ノート』に見るアメリカの「戦争責任」』を参照の事)の違いは一体何だったのか? それは、一言で言えば「生存権」の違いだったと言え、両者を比較すれば、正に似て非なる代物だったと言う事が出来ます。そこで、今回は、ロシア(「三国干渉」)・米国(『ハル・ノート』)、と当時の「大国中の大国」だった両国から日本が受けた二つの「外圧」について書いてみたいと思います。

明治28(1895)年4月17日、日清戦争の戦後処理の為に締結された『下関条約』によって、戦勝国・日本は、敗戦国・清国から台湾全島及び遼東半島を割譲される事となりました。この時、シベリアから満州、更に遼東半島、朝鮮半島へと勢力の伸張を目論んでいたロシア(以下、「露国」と略)は、日本が遼東半島を橋頭堡(きょうとうほ)に、その後方に位置する広大な満州(その面積は、独仏両国を合わせたよりも広い)へ勢力を伸張する事を嫌い、英仏独三国に対して、「日本に遼東半島の領有権放棄及び同半島の清国への返還を勧告する」事を提案しました。この露国提案に対して、仏独両国が賛成、『下関条約』調印直後の4月23日、露仏独三国は、

「遼東半島の日本領有は清国の首都・北京を危険に晒(さら)し、朝鮮の独立を有名無実にする」との口実の下(もと)に、日本に対して、遼東半島の清国への返還を要求。合わせて、三国艦隊を山東半島は煙台(イェンタイ)の芝罘(チーフー)島沖に集結させ、日本に対して軍事的威圧をも掛けました。これが所謂(いわゆる)「三国干渉」と呼ばれるものです。

「三国干渉」に対し、日本は、すぐさま御前会議を招集し、伊藤博文首相が、

「列国会議の開催は欧州列強の新たな干渉を招く」と主張、断固反対した事により方針が決定せず、結局、露仏独三国に対する回答を延期すると共に、その間に、英米伊三国を通じて露仏独三国を牽制する方策を採りました。しかし、英米両国がこの問題に対して「局外中立」を宣言した事で、この方策は頓挫。結局、4月29日の御前会議で「三国干渉」受諾を決定、5月10日、明治天皇が『遼東半島還付ノ詔勅』を下し、11月8日、日清両国間に『遼東半島還付条約』が締結されました。この条約により、日本は清国に遼東半島を返還、その代償として、清国は日本に報償金・庫平銀3千万両(テール 約4500万円)を支払う事で最終的に決着したのです。因(ちな)みに露国は、

「遼東半島の日本領有は清国の首都・北京を危険に晒(さら)し、朝鮮の独立を有名無実にする」

と主張していたにも関わらず、明治30(1897)年11月、ドイツが自国民宣教師が殺害された事を口実に山東半島の膠州(こうしゅう)湾を占領、翌明治31(1898)年2月、同湾を清国より租借するに及んで、露国も清国より旅順・大連(日露戦争後、日本が租借し「関東州」と称した。右地図)、つまりは「遼東半島」をちゃっかり租借。「三国干渉」・遼東半島返還、更には返還させられた遼東半島の露国租借に対して、日本の国内世論が猛反発、政府の対応に非難が浴びせられると同時に、対露敵愾(てきがい)心も増幅、政府は「臥薪嘗胆」をスローガンに、

と主張していたにも関わらず、明治30(1897)年11月、ドイツが自国民宣教師が殺害された事を口実に山東半島の膠州(こうしゅう)湾を占領、翌明治31(1898)年2月、同湾を清国より租借するに及んで、露国も清国より旅順・大連(日露戦争後、日本が租借し「関東州」と称した。右地図)、つまりは「遼東半島」をちゃっかり租借。「三国干渉」・遼東半島返還、更には返還させられた遼東半島の露国租借に対して、日本の国内世論が猛反発、政府の対応に非難が浴びせられると同時に、対露敵愾(てきがい)心も増幅、政府は「臥薪嘗胆」をスローガンに、臥薪嘗胆(がしん-しょうたん)清国からの賠償金を元手に、将来、必ずや「衝突」(戦争)するであろう露国への対応準備を進め、そして、それは明治37(1904)年、「日露戦争」として現実のものとなったのです。

(支那の春秋時代、呉王夫差(ふさ)が越王勾践(こうせん)を討(う)って父の仇(あだ)を報じようと志(こころざ)し、常に薪(たきぎ)の中に臥(ふ)して身を苦しめ、また、勾践が呉を討って会稽(かいけい)の恥をすすごうと期し、胆(きも=胆嚢(たんのう):胆汁は「熊の胃」でも知られる通り、非常に苦い)を時々なめて報復を忘れまいとした故事から) 仇(かたき)をはらそうと長い間苦心・苦労を重ねること。転じて、将来の成功を期して長い間辛苦艱難(しんくかんなん)すること。(『広辞苑』より)

以上が「三国干渉」の概要と顛末(てんまつ)ですが、この時、日本が露仏独三国より受けた「外圧」は、要は、

「日本が三国の要求を呑んで遼東半島から手を退(ひ)けば、それ以外の事には口を一切挟(はさ)まない」と言うもので、実際、三国は『下関条約』に謳(うた)われていた日本の台湾領有(永久割譲)については、何らの異議も唱えてはいませんし、日本の「三国干渉」受諾後、日本に対して新たな要求を突き付けてきてはいません。つまり、「三国干渉」は、あくまでも遼東半島問題であり、日本と言う独立主権国家の存立(皇国の興廃)に関わる様な重大な要求は為されなかった訳です。これは非常に重要な事です。これに対して、『ハル・ノート』が要求してきた事柄は、極論すれば、日本が明治維新以来、「皇国の興廃」(国家の存亡)を賭けた二度の大戦争(日清・日露戦争)で莫大な犠牲を払い、有色人種で唯一の「列強」(国際発言力を有する一等国)として、営々と積み上げてきた歴史を全て放棄し、再び、極東の小国として逼塞(ひっそく)しろ、と言っている様なもので、到底受け入れられる様な代物ではありませんでした。

『ハル・ノート』(概要) 註:『ハル・ノート』は、日本が受諾した場合の「対日禁輸措置解除」等の見返りが一切謳われていない、米国からの一方的な強圧的要求であり、当時の日本が到底受け入れ困難な内容だった為、日本が米国からの「最後通牒」として認識した事も致し方無い事であった。縦(よ)しんば、それを日本が受け入れたとしても、米国が「ABCD包囲網」(A=America(米)・B=Britain(英)・C=China(支那)・D=Dutch(蘭))による経済封鎖(対日禁輸措置)を解除し、石油や鉱物資源を始めとする近代国家の存立に不可欠な物資の供給再開に応じる等とは一言も触れられていなかった以上、日本が望む様な結果を得られたかどうかは甚(はなは)だ疑問と言わざるを得ません。そして、最も重要な点は、当時の米国、と言うよりも、フランクリン=ローズヴェルト政権は日本が『ハル・ノート』を受諾しようが拒絶しようが、何(いず)れにしても対日戦争をする気でいたと言う事です。つまり、日本が米国に譲歩して『ハル・ノート』をそのまま受け入れたとしても、米国は満足せず、次には日本が受け入れ困難な更なる難題を突き付けてきたであろう事は疑うべくも無い事なのです。

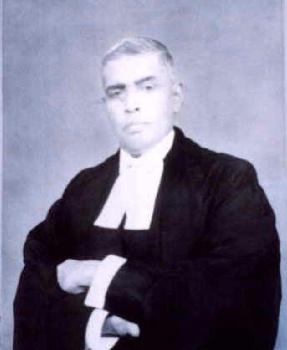

印度(インド)のラダ=ビノード=パール博士(1886〜1967 東京裁判に於ける判事の一人で、法学教授・国連国際法委員会委員長:右写真)が、

印度(インド)のラダ=ビノード=パール博士(1886〜1967 東京裁判に於ける判事の一人で、法学教授・国連国際法委員会委員長:右写真)が、

「米国が日本に送ったと同一のものを他国に通告すれば、非力なモナコ公国やルクセンブルク大公国と言った欧州の弱小国でさえ、必ずや米国に対して自衛の為に武力を以て立ち上がったであろう・・・」と言っている様に、『ハル・ノート』と言うものは、互いに妥協しようと言う精神が見られない、単に相手に対して、「戦わずして無条件降伏しろ」と言っているのに等しい産物だった訳で、「三国干渉」を受け入れられたのだから、『ハル・ノート』も受け入れていれば・・・と言うのは、そもそも、前提からして到底、比較対照になり得ないものを、無理矢理比較しようとしているが如き行為としか言い様がありません。その意味でも、「三国干渉」と『ハル・ノート』は正に似て非なる物だったと言えるのです。