| Reconsideration of the History |

| 183.「日帝の七奪」とはよく言ったものだ ── 光復後、国王を復位させなかったコリア (2007.4.22) |

|---|

突然ですが、皆さんは、「日帝の七奪」と言う言葉を耳にした事がおありでしょうか? これは、嘗(かつ)て朝鮮半島を「植民地支配」した日本を糾弾する際、コリア(南北朝鮮)が主張する「大日本帝国が犯した七つの大罪」の事だそうです。そして、彼ら言う所の「七奪」とは、

国王・主権・土地・資源・国語・人命・姓名

を日本が韓国(当時の大韓帝国)から剥奪した事らしいのです。「らしい」と此処(ここ)で書いたのには、理由があります。何故(なぜ)なら、事実では無いからです。国王(大韓帝国皇帝)が退位し王朝に終止符が打たれたのも、国家主権が日本に移譲されたのも、土地(領土)が日本に収用(併合)されたのも、全て、明治43(1910)年8月22日に調印された『韓国併合についての日韓条約』 ── 所謂(いわゆる)『日韓併合条約』に基づいています。日韓両国間で正式に合意、調印され発効した条約によって、日本は韓国を併合した訳ですから、「奪った」と言う主張は、正直言って聞き捨てならないものがあります。又、現在の北鮮(北朝鮮)の様な状況だった当時の韓国に一体どの様な資源が残されていたのか?(農地は荒廃し、至る所が禿げ山。さしたる近代工業も発達しておらず、然(しか)も、人民は飢餓地獄と言う状況) 国語(朝鮮語)の全廃と日本語の使用、悪名高い「創始改名」を朝鮮総督府に進言したのが実は韓国人だったと言う事実。人命を奪う?(どれ程の朝鮮人が、どの様な理由で、一体誰に命を奪われたと言うのか?) 強制連行?(実際には自ら内地(日本本土)へ出稼ぎに来たり、内地の日本人と同様に徴用されたものの、戦後、朝鮮半島へ帰還せず、その儘(まま)日本に「在日」として居座ったと言うのが真相) 彼らの主張を一々まともに取り上げる事すら馬鹿げており、一日本人として正直辟易させられる訳ですが、今回は、その「七奪」の中でも筆頭に挙げられている「国王」について反論してみたいと思います。

李氏朝鮮(以下、李朝と略) ── 1392年の成立から1910年の日韓併合迄、実に27代500年余の長きに亘(わた)って、朝鮮半島に君臨したコリア史上最後の王朝。(後世、北鮮の金日成・正日父子の世襲政権も「王朝」として認定されるかも知れないが) その李朝最後の王であった純宗(スンジョン)皇帝(昌徳宮李王)が、1910年、日本による韓国併合(日韓併合)によって退位「させられた」事を以て、「奪国王」とコリアは主張している訳です。然(しか)し、その李朝が実は「朝鮮人の王朝では無かった」と言ったら、どうでしょう? と言う訳で、先(ま)ずは、話を700年以上前に遡(さかのぼ)る所から始めましょう。

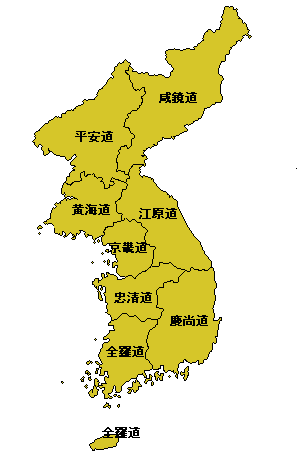

李朝の創業者である李成桂(イ=ソンゲ) ── 太祖(テジョ 右肖像画)は、高麗(コリョ/こうらい)王朝に仕(つか)える有力な武将として、自身の出身地である半島東北部の咸鏡道(ハムギョンド)の守備軍を統率する「咸鏡道万戸兼東北面兵馬使」と言う官職にありました。然し、当時の高麗宮廷内は、北元(モンゴル)に付く親元派と、新たに南京で勃興した明朝に付くべきとする親明派の二派に分かれ、激しい派閥抗争を繰り広げていました。その様な情勢の中、北元の事を快く思っていなかった李成桂に、高麗宮廷が明の支配する遼東半島攻めを命令。李成桂は心ならずも出陣し、北の大河、鴨緑江(アムノクカン/おうりょくこう)沿いに布陣します。然し、李成桂は此処(ここ)で一世一代の大博打(ばくち)を打ちました。鴨緑江沿いに布陣していた自軍を反転させ、何と王都・開京(ケギョン)へと進軍したのです。これが世に言う「威化島回軍」と呼ばれるクーデターで、李成桂はその儘、王都を攻略し、高麗最後の王である恭譲王(コンヤンワン)を廃し、明朝に朝貢して自ら王位に即(つ)きました。これが李朝の創業である訳ですが、問題は李成桂の出自です。

李朝の創業者である李成桂(イ=ソンゲ) ── 太祖(テジョ 右肖像画)は、高麗(コリョ/こうらい)王朝に仕(つか)える有力な武将として、自身の出身地である半島東北部の咸鏡道(ハムギョンド)の守備軍を統率する「咸鏡道万戸兼東北面兵馬使」と言う官職にありました。然し、当時の高麗宮廷内は、北元(モンゴル)に付く親元派と、新たに南京で勃興した明朝に付くべきとする親明派の二派に分かれ、激しい派閥抗争を繰り広げていました。その様な情勢の中、北元の事を快く思っていなかった李成桂に、高麗宮廷が明の支配する遼東半島攻めを命令。李成桂は心ならずも出陣し、北の大河、鴨緑江(アムノクカン/おうりょくこう)沿いに布陣します。然し、李成桂は此処(ここ)で一世一代の大博打(ばくち)を打ちました。鴨緑江沿いに布陣していた自軍を反転させ、何と王都・開京(ケギョン)へと進軍したのです。これが世に言う「威化島回軍」と呼ばれるクーデターで、李成桂はその儘、王都を攻略し、高麗最後の王である恭譲王(コンヤンワン)を廃し、明朝に朝貢して自ら王位に即(つ)きました。これが李朝の創業である訳ですが、問題は李成桂の出自です。

李成桂が半島東北部・咸鏡道の出身である事を書きましたが、問題はこの地域が、南から移住した高麗人(朝鮮人)と、北から移住した女真人(満州人)の混雑地域だったと言う事です。詰まり、高麗人と女真人の混血がいたとしても何ら不思議では無い地域、それが半島東北部であった訳です。それでは、李成桂の家系はどうであったのか?と言う事になりますが、李朝の正史である『李朝実録』(韓国では、『朝鮮王朝実録(チョソンワンジョ-シルロク)』と呼称)の内、李成桂の事績を記した『太祖実録(テジョ-シルロク)』の総序に以下の様な記述があります。

李成桂が半島東北部・咸鏡道の出身である事を書きましたが、問題はこの地域が、南から移住した高麗人(朝鮮人)と、北から移住した女真人(満州人)の混雑地域だったと言う事です。詰まり、高麗人と女真人の混血がいたとしても何ら不思議では無い地域、それが半島東北部であった訳です。それでは、李成桂の家系はどうであったのか?と言う事になりますが、李朝の正史である『李朝実録』(韓国では、『朝鮮王朝実録(チョソンワンジョ-シルロク)』と呼称)の内、李成桂の事績を記した『太祖実録(テジョ-シルロク)』の総序に以下の様な記述があります。

「太祖康獻至仁啓運聖文神武大王、姓李氏、諱旦、字君晉、古諱成桂、號松軒、全州大姓也。」(太祖康献至仁啓運聖文神武大王は、姓が李氏、本名が旦、通名が君晋、嘗ての名が成桂、松軒と号し、全州李氏の出身である)

『太祖実録』の記述その儘であれば、李成桂は半島南部、現在も韓国・全羅北道(チョルラプクト)の中心都市である全州(チョンジュ)に、そのルーツがあると言う事になります。然し、この記述を額面通り受け取る事が出来ない事実も又、存在します。

李成桂の父は名を「子春」と言い、子の成桂と同じ「咸鏡道万戸兼東北面兵馬使」の官職を高麗王朝から授かっていました。然し、問題は「子春」のもう一つの名前です。彼には「吾魯思不花」(ウルス-ブハ Ulus Buqa)と言う蒙古(モンゴル)名があったのです。いや、そればかりか、李成桂の伯父(おじ)達、詰まり、李子春の兄弟も、完者不花(オルジェイ-ブハ Ölǰei Buqa)、那海(ノカイ Noqai)、塔思不花(タシ-ブハ Tasi Buqa)と言った蒙古名を皆持っており、此等(これら)の事実から、李成桂の家系が純粋な高麗人では無かった事は明白。高麗人と女真人が混雑していた出身地・咸鏡道の地域性と、父親兄弟が皆、蒙古名を持っていた事実から、李成桂の家系が、高麗人に女真の血が混じった混血だった可能性が高い訳です。然し、私は李成桂の家系が、寧(むし)ろ、女真人に高麗の血が混じった混血、或(ある)いは、女真人そのものだったのでは無いかと見ています。

李成桂の四代前の高祖父は、名を「李安社」と言いますが、実は、彼の官職が問題なのです。元朝(蒙古)の正史である『元史』には、李安社が、元朝に仕える地方官吏「達魯花赤」(ダルガチ)であったと記しています。達魯花赤とは、蒙古帝国が占領併合した地域の統治官・行政長官として設置した官職で、現地の徴税・戸口調査・駅伝事務・民政一般・治安維持と言った行政全般を大汗(ハーン)に代わって執行した代官です。そして、その達魯花赤には、極稀(ごくまれ)に色目人(西・中央アジア出身者)が登用される事はあっても、原則として蒙古人(及び蒙古系女真人)が任命される事が慣例であり、当時の被支配階級であった支那人、ましてや「支那人の子分」に当たる高麗人が任官する事等到底あり得なかった訳です。然し、その達魯花赤に「高麗人」李成桂の高祖父である李安社が任官していた。通常では絶対あり得ない「高麗人」の達魯花赤任官。これは、李安社が「絶対あり得ない」異例中の異例としての任官を果たしたと言うよりも、寧ろ、李安社が高麗人では無かったと考えるのが極めて自然である訳です。そして、それは取りも直さず、李成桂自身も純粋な「高麗人」では無かった ── おそらくは、女真人と高麗人の混血 ── だろうと言う答えに行き着くのです。

扨(さて)、此処迄、私は李朝の太祖、李成桂の出自が高麗人(朝鮮人)では無かった事を論じてきた訳ですが、だからと言って、女真人(満州人)を卑下(ひげ)する積もりは毛頭ありませんし、李朝の存在を否定する積もりも毛頭ありません。然し、此処ではっきりした事が一つあります。コリア最後の王朝として500年余に亘(わた)り、朝鮮半島に君臨した李朝が、実際は純粋な朝鮮人の王朝では無く、満州人の王朝だったと言う事です。この事は、きちんと認識しておく可(べ)きです。そして、その事を踏まえた上で、改めて「日帝の七奪」の一つに数えられている「奪国王」に付いて触れたいと思います。

コリア人は、「日帝の七奪」の一つに「奪国王」(国王を退位させ、我々から奪った)を挙げますが、私にはどうしても納得のいかない一つの蟠(わだかま)りがあります。それは、日本が先の大戦に敗北した事が発端となり、朝鮮半島が独立を回復 ── 彼ら言う所の「光復」 ── したのにも関わらず、何故、韓国も北鮮も、「奪われた国王」を復位、詰まり、王朝を復興しなかったのか?と言う事です。王家の血筋が既に絶え、王朝を復興したくても出来なかったと言うなら、それはそれで合点(がてん)がいきますが、当時、初代大韓皇帝・高宗(コジョン)の子であり、且つ、日韓併合によって退位し、昭和元(1926)年に薨去(こうきょ)した二代大韓皇帝・純宗(下写真)の王位継承者 ── 王世子(皇太子) ── であった英親王・李垠(イ=ウン/り-ぎん)殿下(下写真)は存命していました。

|

(前列左より 有栖川宮威仁親王・韓国純宗皇帝・日本皇太子嘉仁親王(大正天皇)・韓国李垠皇太子、後列最左 韓国統監伊藤博文。撮影日:明治40(1907)年10月19日。『高松宮蔵版 威仁親王行實』(1926年出版)より引用) |

詰まり、コリアが王朝を復興したければ幾らでも出来たと言う事です。にも関わらず、韓国も北鮮も正統な王位継承者であった李垠殿下(右写真)を国王に迎える事は決してありませんでした。理由は幾つかあります。北鮮にとっては、抑(そもそ)も「国体」が表向き共産主義であり、王朝復興等論外だった事。又、金日成(キム=イルソン)が神格化され、その死後も、息子である金正日(キム=ジョンイル)が権力を世襲し、事実上、「金王朝」が成立した事から、李垠殿下等の元王族を国王に迎える素地が最初からありませんでした。それでは、もう一方の韓国はどうであったか? 初代大統領・李承晩(イ=スンマン)は、北鮮の共産主義を嫌う「反共」でしたが、それ以前に、日本の「植民地支配」を憎悪する「反日」でした。そんな彼を戴(いただ)く韓国にとって、日本によって退位させられた王朝の王位継承者とは言え、その後、「李王家」として日本の華族・准皇族に列せられ、日本の宮家(梨本宮)から夫人(方子(まさこ)女王)を迎えた李垠殿下を国王に迎える事は、到底許される事ではありませんでした。いや、それ以前に、ひょっとしたらコリア人は、李朝の「出自」が自分達とは毛色(民族)を異にする満州人であると言う事を、無意識の裡(うち)にに悟っていたのかも知れません。詰まり、戦後のコリアに王朝が復興されなかったのは、日本の「奪国王」により王家が断絶した事が理由では無く、彼らコリア人が自らの意志として、王朝復興を為(な)しなかった事が主因である訳です。一方で「国王を奪われた」と言いつつ、復興する機会が到来したにも関わらず、敢えて「国王を復位させなかった」コリア。そんな彼らコリア人に私はこう言いたい。

詰まり、コリアが王朝を復興したければ幾らでも出来たと言う事です。にも関わらず、韓国も北鮮も正統な王位継承者であった李垠殿下(右写真)を国王に迎える事は決してありませんでした。理由は幾つかあります。北鮮にとっては、抑(そもそ)も「国体」が表向き共産主義であり、王朝復興等論外だった事。又、金日成(キム=イルソン)が神格化され、その死後も、息子である金正日(キム=ジョンイル)が権力を世襲し、事実上、「金王朝」が成立した事から、李垠殿下等の元王族を国王に迎える素地が最初からありませんでした。それでは、もう一方の韓国はどうであったか? 初代大統領・李承晩(イ=スンマン)は、北鮮の共産主義を嫌う「反共」でしたが、それ以前に、日本の「植民地支配」を憎悪する「反日」でした。そんな彼を戴(いただ)く韓国にとって、日本によって退位させられた王朝の王位継承者とは言え、その後、「李王家」として日本の華族・准皇族に列せられ、日本の宮家(梨本宮)から夫人(方子(まさこ)女王)を迎えた李垠殿下を国王に迎える事は、到底許される事ではありませんでした。いや、それ以前に、ひょっとしたらコリア人は、李朝の「出自」が自分達とは毛色(民族)を異にする満州人であると言う事を、無意識の裡(うち)にに悟っていたのかも知れません。詰まり、戦後のコリアに王朝が復興されなかったのは、日本の「奪国王」により王家が断絶した事が理由では無く、彼らコリア人が自らの意志として、王朝復興を為(な)しなかった事が主因である訳です。一方で「国王を奪われた」と言いつつ、復興する機会が到来したにも関わらず、敢えて「国王を復位させなかった」コリア。そんな彼らコリア人に私はこう言いたい。

自ら王朝を復興しないでおいて、「奪国王」とはよく言ったものだ

と。結論から言えば、戦後、李朝を復興しなかったのは、コリア人自らの意志によります。それにも関わらず、いまだに「日帝の七奪」の一つとして「奪国王」を挙げるコリア。戦後の反日教育が骨身に染み渡った彼らの民族意識からすれば、そう簡単に「日帝」に対する憎悪を除去する事は出来ないでしょう。然し、王朝復興の放棄も含め、「奪国王」に彼らの意志が多分に作用していた事を考えれば、「日帝の七奪」とは、日本人として片腹痛しの一語に尽きます。せめて、「奪国王」を日本の犯した「大罪」から除外し、「日帝の六奪」程度にして貰いたいものです(苦笑)

余談(つれづれ)

李朝500年の礎(いしずえ)を築いた太祖・李成桂でしたが、1392年の即位から僅(わず)か6年後の1398年、息子達による王位継承を巡る抗争を機に、五男・李芳遠が推挙した次男・李芳果(定宗)に譲位、自らは上王(上皇)となりました。然し、それでも息子達による王位継承争いは留まる所を知らず、1400年、二度目の抗争が勃発。二度目の抗争をも鎮圧した李芳遠(太宗)が、自ら王に推挙した李芳果から譲位される形で、漸(ようや)く、王位継承争いに終止符が打たれました。然し、この過程で、李成桂・芳遠父子の関係は決定的に悪化。息子達の血で血を洗う政争を目の当たりにして、好い加減、嫌気がさした李成桂は、都を離れ咸鏡道の咸州(ハムジュ)に隠棲、遂には頭を丸めて仏門に入ってしまいました。その2年後の1402年、李成桂・芳遠父子は和解し、李成桂も都へと帰還しましたが、最早、政治(まつりごと)には一切目もくれず、6年後の1408年、73歳でこの世を去る迄、念仏三昧(ざんまい)の日々を送ったそうです。

李朝500年の礎(いしずえ)を築いた太祖・李成桂でしたが、1392年の即位から僅(わず)か6年後の1398年、息子達による王位継承を巡る抗争を機に、五男・李芳遠が推挙した次男・李芳果(定宗)に譲位、自らは上王(上皇)となりました。然し、それでも息子達による王位継承争いは留まる所を知らず、1400年、二度目の抗争が勃発。二度目の抗争をも鎮圧した李芳遠(太宗)が、自ら王に推挙した李芳果から譲位される形で、漸(ようや)く、王位継承争いに終止符が打たれました。然し、この過程で、李成桂・芳遠父子の関係は決定的に悪化。息子達の血で血を洗う政争を目の当たりにして、好い加減、嫌気がさした李成桂は、都を離れ咸鏡道の咸州(ハムジュ)に隠棲、遂には頭を丸めて仏門に入ってしまいました。その2年後の1402年、李成桂・芳遠父子は和解し、李成桂も都へと帰還しましたが、最早、政治(まつりごと)には一切目もくれず、6年後の1408年、73歳でこの世を去る迄、念仏三昧(ざんまい)の日々を送ったそうです。

それにしても、退任後、政権時代の「悪行」を徹底追求され、江原道(カンウォンド)山奥の白潭寺(ペクダムサ)に隠遁(いんとん)生活に入らざるを得なかった全斗煥(チョン=ドゥファン)韓国大統領(右上写真は、法廷に立つ全斗煥(右側)・盧泰愚(ノ=テウ)両大統領経験者)と重なる部分もあり、国王と大統領の違いはあるものの、一国の頂点を極めた権力者であり乍(なが)ら、寂しい晩年を送らざるを得なかった両者に、感慨深いものがあります。